Texte : Noam Marseille

Illustrations : Charlène Lemasson

Cet article est le troisième d’une série de 4 articles intitulée « Quelle place pour les ingénieures, les chercheurs et les enseignantes, entre transition et colonisation écologique ? »

Je cherche à y montrer comment les dominations coloniales historiques se poursuivent et se renouvellent encore actuellement. A l’inverse de la vision scientifique de la situation environnementale qui semble apolitique, je pointe quelques cas concrets de « colonialisme vert ». D’abord, j’insiste sur cette situation pour la transition écologique [A]. Ensuite, sur la base d’études de cas de conflits je me concentre sur les enjeux de la transition énergétique telle qu’elle nous est présentée pour mettre en valeur ses nombreuses limites et incohérences aux différents stades de la chaîne d’approvisionnement en énergie renouvelable (production, distribution, extraction des matériaux) [B].

4ème prise de conscience : les colonisations se poursuivent en se renouvelant

A) Transition écologique, conservation ou résidus de la colonisation ?

En partant de l’histoire et de la sociologie, on peut comprendre un peu mieux comment se sont construits les rapports de pouvoirs entre Nord Global et Sud Global, entre hommes et femmes, entre « Blancs » et « racisés », entre diplômé.e.s et personnes « en échec scolaire ». Grâce à l’anthropologie, on peut tenter de voir les choses de l’autre côté du miroir, et percevoir la violence derrière les pratiques coloniales historiques mais aussi derrière le fait de se faire imposer un modèle de société standardisé, faisant fi des croyances et du sens que toutes les autres personnes donnent aux choses. Mais cela devrait pourtant être fini, les colonies n’existant plus en tant que telles depuis les guerres d’indépendance. Il devrait s’agir donc de pays « libres » et « indépendants », capables de définir pour eux-mêmes leur chemin à suivre (self-determination en anglais). En fait, et c’est peut-être le plus dérangeant à admettre, les rapports de colonisation historique semblent s’actualiser en ce que certains mouvements et certaines recherches nomment le « néo-colonialisme ». En voyageant dans quelques pays anciennement colonisés (Nouvelle-Zélande, Australie par la Grande-Bretagne ; Cambodge, Laos par la France), en rencontrant des personnes, en lisant et en recherchant, j’ai pu ressentir et vivre aussi ce qui est théorisé dans le domaine des sciences sociales des études post-coloniales.

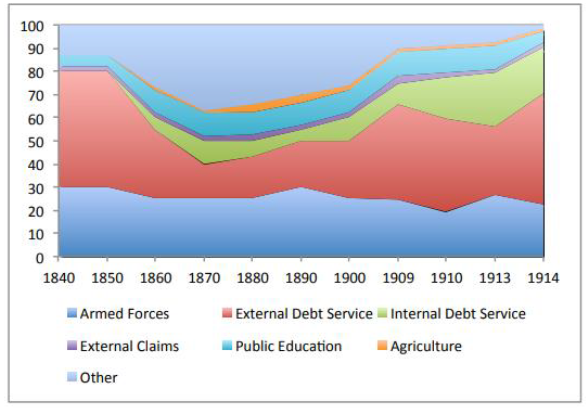

L’exemple d’Haïti, que j’ai étudié lors de mon stage de recherche pour l’Atlas de Justice Environnementale (EJAtlas, ejatlas.org [1]) durant l’été 2020, est éloquent. Après 127 ans de colonisation française, la révolution d’Haïti notamment menée par les esclaves « Noirs » permet à Haïti de reprendre son indépendance en 1804. Mais en 1825, des navires militaires français imposent au gouvernement Haïtien, sous la menace d’une nouvelle invasion, de payer une « dette d’indépendance » pour compenser l’« expropriation » des colons français propriétaires d’esclaves et de terres à l’indépendance. Le montant de la dette, exigé aux anciens esclaves en échange de leur liberté, est colossal (150 millions de francs, soit l’équivalent d’environ 10 fois le PIB annuel du pays). Il est estimé que le gouvernement Haïtien a dédié environ 50% des recettes publiques jusqu’en 1850 (pendant 25 ans) au paiement de la dette [2]. Elle continua à peser sur l’économie haïtienne pendant plus d’un siècle (15 à 45% des recettes publiques), et elle ne fut remboursée que durant la seconde guerre mondiale. Cette dette publique eut une « dimensions punitive » et contribua à l’instabilité et la pauvreté durables d’Haïti. En pratique, ce fut aussi une manière pour la France de poursuivre ses pratiques extractivistes (bois, café, cacao, coton, sucre) et sa domination économique au-delà du régime colonial esclavagiste [2]. Cette histoire n’est que l’une parmi tant d’autres,

exposées par de nombreux locaux et corroborées par de solides travaux de recherche (voir la Françafrique et les réseaux Foccart d’influence française en Afrique pour conserver la mainmise sur les ressources locales comme le pétrole au Niger, au prix de l’assassinat de certains dirigeants, de trafic d’armes et de fonds pour parfois soutenir des guerres civiles dans « l’intérêt de la France » [3] [4]).

(Source : fig 15 [2])

Mais alors, dans ce cas, l’écologie et le développement durable feraient-ils exception, par les motivations affichées qui semblent si louables ? Il semblerait malheureusement que ce ne soit pas vraiment le cas. Joan Martinez-Altier explique justement la constitution d’une « écologie des riches », selon laquelle il faudrait être suffisamment éduqué pour prendre conscience de son environnement [5]. Ainsi, l’éducation des plus pauvres deviendrait un moyen pour préserver l’environnement et créer des sociétés plus « égalitaires » (notamment par rapport au genre), comme ce que défendent les Objectifs de Développement Durable de l’ONU, mais aussi nombre d’ONG. Mais en fait, poser le problème ainsi pour les pays du Nord Global revient à se déresponsabiliser et à déplacer les efforts à mettre en oeuvre vers le Sud Global, à travers par exemple des programmes de développement [6]. Plutôt que de remettre en question notre modèle de société, et notamment notre consommation considérable et toujours plus importante en ressources naturelles, il semble en effet bien commode de délocaliser la responsabilité ou du moins les lieux où appliquer nos solutions modernes.

En opposition à cela, Martinez-Alier défend une « écologie des pauvres » [5]. Plutôt qu’une vision stigmatisante de victimes passives, comme lorsque les conséquences du réchauffement climatique sont exposées comme allant fatalement causer des dégâts terribles aux pays du Sud Global qui seraient voués à attendre leur fin, il présente au contraire ces personnes comme acteurs et actrices de leur vie en décrivant leurs multiples résistances et mobilisations. Cette vision se base sur la dénonciation de l’histoire coloniale, mais aussi moderne, d’appropriation des ressources, de pollution des lieux de vie, d’échanges métaboliques inégaux et de surexploitation des ressources naturelles du Sud Global par le Nord Global [5]. Les revendications de reconnaissance de nombreux peuples, de leurs droits et de leurs histoires1 sont aussi mises en avant, ainsi que les notions de dette coloniale et écologique [7]. Ces dettes, respectivement payées aux pays colonisés (ou menacés par le réchauffement climatique) par les pays colonisateurs (ou responsables quantitativement et qualitativement du changement climatique), seraient une sorte de réparation symbolique des conséquences néfastes des colonisations (ou de la surexploitation des ressources naturelles) permettant matériellement à ces pays de réduire leur dépendance et de favoriser leur résilience (et leur adaptation au changement climatique).

1En histoire, quelques auteurs utilisent le pluriel contre le côté uniformisant de « L’Histoire » commune à tous les peuples, qui est reliée à un « progrès » à sens unique et qui justifie ce en quoi les occidentaux seraient plus modernes et les autres peuples « arriérés ». Tout comme il n’y a pas un récit « vrai » et unique, il y a de nombreuses histoires qui mettent en avant des acteurs, des événements et des temporalités différentes.

En pratique, j’ai étudié durant mon stage quelques cas concrets de conflits liés à des mouvements de « justice environnementale » (justice sociale, appliquée à des cas où des impacts environnementaux ou des ressources naturelles sont en jeu, particulièrement lié à des formes de « racisme environnemental »). En reprenant le cas d’Haïti, le conflit que j’ai étudié était lié au programme de reforestation du Parc de la Visite en 2012 porté par une ONG, la Fondation Seguin. Celle-ci constatait, tout comme de nombreux environnementalistes, la préoccupante déforestation de l’île. Il se trouve que les personnes réalisant l’acte de couper du bois étaient des paysans pauvres, vivant à proximité du parc. Ils furent alors pointés du doigt comme responsables de la déforestation, et une police environnementale ainsi que des programmes d’éducation furent mis en place pour les empêcher de couper les arbres, débouchant finalement le 23 juillet 2012 sur l’expulsion forcée des 142 familles de paysans, qui la refusèrent, et au meurtre de 4 paysans, tués par coup de feu alors que de nombreux représentants du gouvernement étaient présents. En enquêtant auprès des paysans, et en menant des recherches en histoire, Malcom Ferdinand explique que ces paysans, bien conscients de la déforestation, ne pouvaient simplement pas se permettre économiquement de ne pas couper ce bois (utilisé domestiquement et pour fabriquer du charbon de bois, leur principale source de revenus). En fait, les origines de cette déforestation seraient essentiellement historiques, entre autres à cause des nombreuses scieries construites pour rembourser la « dette d’indépendance » d’Haïti, mais aussi plus indirectement à travers par exemple les conséquences de la campagne d’éradication des cochons créoles durant les années 1970 par les autorités canadiennes et américaines (pour combattre la peste porcine) qui réduisirent significativement les revenus des paysans et renforcèrent leur dépendance au charbon. Finalement, ces paysans se retrouvent paradoxalement irresponsables (à éduquer, à encadrer par la force) et responsables (de la déforestation, car ils coupent le bois). Pourtant, peut-on vraiment croire que ceux qui vivent au plus proche de la forêt ne se rendent pas compte de sa disparition ? Et que leurs modes de vie, reposant sur une consommation très réduite et générant une empreinte carbone d’un ordre de grandeur inférieur au français moyen, soient vraiment ceux qu’il faut changer ? [8] [9]

B) Les impostures de la transition énergétique, entre colonialisme vert et racisme environnemental

En me rapprochant peu à peu d’un domaine qui met plus directement en jeu les ingénieurs, chercheuses et enseignants que nous deviendrons, que nous sommes déjà ou du moins dont nous sommes proches, j’aimerais faire le lien entre ces « prises de conscience » et nos formations et pratiques concrètes. La transition énergétique, dont nous entendons beaucoup parler je pense, permet de rapprocher peu à peu les enjeux de justice environnementale qui peuvent sembler lointains, au sens concret que nous pourrions donner à nos (futurs) métiers. C’est du moins l’impression que j’ai, et l’objet principal du stage que j’ai réalisé à l’EJAtlas.

Sofia Avila, actuellement doctorante, a étudié et analysés nombre de cas concrets liés à la transition énergétique et aux conflits qui y sont liés en termes de justice environnementale [10]. L’approche employée est notamment basée sur les flux physiques (énergie, matériaux, pollutions physiques) et les flux économiques (finances, emplois) pour comprendre les interactions entre certaines sociétés et la nature (approche socio-métabolique issue de l’économie écologique). Concrètement, il s’agit de se demander qui produit, consommé par qui, pour quoi, au profit de qui, et polluant qui ? [10]

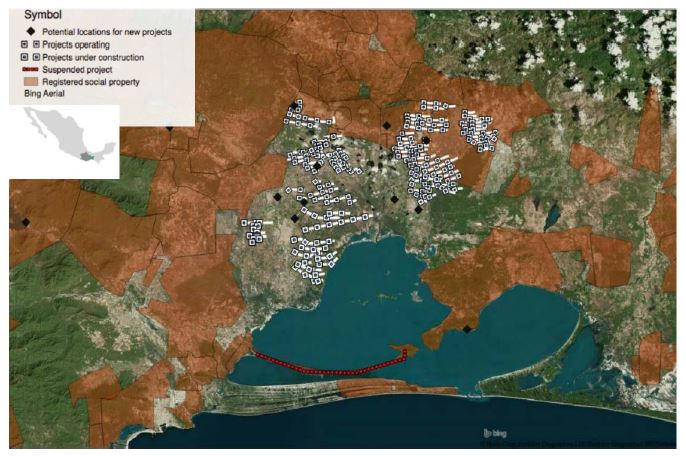

L’un des cas de conflits qui met bien cela en valeur est celui de l’isthme de Tehuantepec, au Mexique [11]. Cette région à fort potentiel éolien a attiré l’intérêt de nombreuses multinationales et en 2020 plus de 26 parcs éoliens comptant approximativement 1560 éoliennes étaient en opération (8 autres en projet, comptant 340 éoliennes). Cependant, les terres sur lesquelles ces infrastructures énergétiques sont construites appartenaient traditionnellement à des communautés autochtones locales (Zapotecos et Huaves). Alors qu’elles disposaient officiellement d’une reconnaissance juridique, leurs droits de décision et de consultation ont été court-circuités par des accords passés entre le gouvernement (d’influence néolibérale depuis les interventions des Etats-Unis notamment) et les multinationales. Les terres furent louées pour 30 ans aux compagnies éoliennes privées sans aucune consultation ou forme de permission de la part des communautés possédant et habitant les lieux [11]. Le parallèle peut être fait avec de nombreux autres projets « d’enclosure » de biens communs (privatisation d’un espace au départ commun, parfois ne faisant initialement même pas l’objet d’une forme de propriété, cela n’ayant pas de sens pour les communautés y vivant dans le cas de nombreux peuples autochtones) poussés historiquement par les colonisations mais aussi par les politiques néolibérales basées sur la propriété privée.

Du point de vue des flux, les productrices sont des multinationales espagnoles et françaises comme pour l’intégralité des productions éolienne et solaire du Mexique. La CFE (équivalent d’EDF) n’a donc aucun contrôle sur la transition énergétique mexicaine, d’autant plus que d’un point de vue technologique ce sont les gouvernements et entreprises du Nord Global qui détiennent les connaissances et fabriquent les composants utilisés pour les éoliennes (Vesta, Gamesta pour les turbines par exemple). Ces compagnies produisent le plus souvent (74% de la puissance installée) pour la consommation d’autres importantes compagnies privées, incluant chaînes de grande distribution (Walmart, Soriana), fabricants de ciment (CEMEX, Holcim), compagnies minières (Grupo Mexico), production d’aliments et boissons (Coca-Cola, Heineken, Grupo Bimbo) et d’autres groupes industriels. Dans le reste des cas c’est pour revendre l’énergie au réseau national, mais dans aucun cas cela ne contribue à l’alimentation directe en électricité des communautés locales. Les raisons de cette production sont principalement le profit financier (tarifs avantageux, conditions climatiques compétitives) et l’image « verte » renvoyée (voir le type de compagnie impliqué). Par exemple, Grupo México qui est l’une des compagnies minières avec le plus de scandales environnementaux du monde se vante d’être autonome en production électrique au Mexique grâce notamment à son investissement dans un parc éolien dans l’isthme. Les bénéficiaires sont donc principalement les compagnies exploitantes et consommatrices, et le profit financier leur est distribué en quasi-totalité (entre 0.025% et 5% des bénéfices aux propriétaires des terres). La pollution, quant à elle, retombe sur les communautés autochtones locales qui voient leurs terres transformées en ressources commerciales (commodification), et subissent les nuisances (visuelles, sonores, identitaires) des éoliennes au quotidien. De nombreuses résistances se sont organisées depuis 1995, et un forum regroupant nombre de réseaux d’organisations locales, de mouvements sociaux nationaux et d’organisation internationales a eu lieu en 2005, date à partir de laquelle les revendications se sont multipliées ainsi que les modes de contestations (procédures juridique, campagnes publiques, manifestations, consultations locales, barricades…). Cependant, les gouvernements et les entreprises impliquées ont souvent criminalisé ces actions et leurs protagonistes [11].

En regardant cet exemple, qui ressemble à de nombreux cas similaires à travers le monde (une vingtaine analysée par S. Avila, mais plus de 3200 dans la base de données de l’EJAtlas uniquement), on peut commencer à comprendre comment se répètent en s’actualisant des formes de dominations coloniales liées ici à l’énergie renouvelable, qui pourtant semble si « verte » et vertueuse. Il s’agit ici de ce qu’on pourrait appeler « colonialisme vert » [12]. En fait, le domaine de la géographique énergétique expose justement comment se reproduisent les différences sociales et spatiales à travers les systèmes énergétiques [13]. C’est-à-dire la reproduction des dépendances géographiques en ressources entre le Nord Global et le Sud Global (ressources minières, hydrocarbures ou café exploités au Sud et consommés au Nord, de même pour l’énergie éolienne ici) ou entre villes et campagnes, les chaînes de production internationales, la logique basée sur l’export des pollutions et l’import des ressources, les modes de décisions centralisés, le manque de contrôle démocratique et de participation des citoyen.ne.s impliqués (locaux notamment) [13]. Pour éclaircir un peu ces points avec d’autres exemples concrets, je vais essayer de vous présenter les autres cas de conflits sur lesquels j’ai pu travailler durant mon stage et qui portent sur différents points de la chaîne d’approvisionnement en énergie « renouvelable ». Ces exemples se concentreront donc sur la production de l’énergie (éolien, solaire à concentration), la distribution de l’énergie et des bénéfices générés (flux Sud-Nord, campagne-villes) et sur les matériaux nécessaires à la transition énergétique (métaux critiques, terres rares, lithium pour les technologies employées).

En se rapprochant un peu plus près de l’Europe, le premier cas concerne le projet Desertec, porté par un consortium de multinationales notamment allemandes. Il s’agirait d’exploiter les ressources en énergie renouvelable (notamment solaire, mais aussi éolienne) « disponibles » en quantités considérables en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) et au Moyen-Orient. Le but (initialement) était de subvenir à 20 % des besoins en électricité de l’Europe (dans le cadre de la transition énergétique vers le renouvelable). En pratique, il s’agit d’une quantité considérable d’énergie, et le projet Desertec se déclinerait donc en de nombreux sous-projets, dont certains existent déjà (sont commentés sur l’EJAtlas la centrale solaire de Tunur avec 4.5 GW installés prévus sur 10 000 à 25 000 hectares en Tunisie [14], le complexe solaire Noor avec 580 MW prévus sur 480 à 3 000 hectares au Maroc [15] et le complexe éolien de Tarfaya avec 300 MW actuellement sur 10 000 hectares [16]). De nombreux problèmes se posent, notamment liés au fait que l’Europe se trouverait en position d’importer bon marché l’énergie produite sur des surfaces immenses en Afrique du Nord et Moyen-Orient (MENA) tout en exportant les pollutions liées. En effet, les bénéfices seraient majoritairement perçus par les multinationales exploitantes (surtout européennes) et les gouvernements impliqués semblent prendre des décisions avec un sérieux manque de transparence. L’avis des communautés locales n’est pas sollicité, alors pourtant que ce sont elles qui se retrouveront le plus souvent les plus fortement impactées (entre autres à cause du besoin en eau très important pour nettoyer les miroirs des installations solaires à concentration dans des régions désertiques) [17]. De nombreuses questions sont posées dans différentes recherches, portant notamment sur la participation d’industries locales dans les installations, l’importance de transferts de technologies et de savoir-faire de l’Europe vers le MENA, les impacts environnementaux et la manière de les atténuer [18], ainsi que l’utilisation locale de l’énergie récupérée (besoin grandissant d’approvisionnement en énergie en Afrique, contre les instabilités sur réseau comme en Tunisie, ou pour favoriser l’exportation d’hydrocarbures pour l’Algérie [19]).

Encore plus près de nous, en France, de nombreux conflits existent en lien avec l’installation d’infrastructures énergétiques. J’ai pu étudier deux d’entre eux : l’Amassada en Aveyron et le projet éolien industriel de Puy Péret en Corrèze.

L’Amassada (l’assemblée, en Occitan) est un lieu d’occupation des terres qui s’est construit à l’endroit où devait être construit un transformateur électrique par RTE (Réseau de Transport d’Electricité, filiale d’EDF). Des collectifs locaux ont mis en place ce lieu de rassemblement et d’échanges en 2014, qui hébergea de nombreuses « fêtes du vent », et qui devint en 2017 une Zone à Défendre (ZAD) sous le coup de la répression policière et de la non reconnaissance juridique et politique de leurs revendications. Les motifs de leur opposition au transformateur sont quelque peu similaires aux cas précédents, bien que l’ampleur soit moindre. Le transformateur serait construit sur des terres agricoles (dont les agriculteurs ont été légalement expropriés), et il servirait notamment à relier le réseau électrique régional au réseau « européen » (qui s’étend d’ailleurs jusqu’en Afrique du Nord). Cela permettrait à RTE de relier de nombreux autres projets éoliens et solaires à ses installations, et d’exporter l’énergie renouvelable produite à la campagne en Aveyron vers les principaux centres de consommations lointains en ville. Les habitants n’ont pas vraiment été consulté, pas plus que pour les multiples projets éoliens et solaires qui ont vu le jour dans la région, et le collectif dénonce notamment une « colonisation par les infrastructures énergétiques » (éolien, solaire, biomasse, et infrastructure associées). Le mouvement non-violent doit faire face à une répression politique importante, taxée de « guerre d’usure » (contrôle permanent des véhicules, stratégies de division des villageois, surveillance par hélicoptère, arrestations et interrogatoires humiliants, et finalement expulsion par 150 gardes mobiles avec 15 camions, 2 blindés et 2 pelleteuses qui détruisent les bâtiments) [20].

En Corrèze, les procédés se ressemblent aussi avec la multiplication de projets éoliens depuis les années 2000 (31 en mars 2020) visant à approvisionner des grandes villes, soutenus par l’Etat et dont les promoteurs sont des compagnies privées parfois multinationales (comme pour le cas étudié au Puy Péret). Dans les deux cas, les mobilisations débouchent sur des études plus approfondies des impacts environnementaux et humains des installations, mais les objections portant sur le fond des

projets, sur « l’idéologie verte et les discours politiques [capitalistes] », ne sont jamais entendues et parfois réprimées [21].

Enfin, et cet aspect-là est lui aussi dénoncé dans plusieurs des luttes précédemment citées, la transition énergétique nécessite une grande quantité de minerais, qu’il faut extraire dans des mines. La particularité pour les technologies renouvelables modernes, c’est qu’elles nécessitent des « métaux rares » pour leur fonctionnement (beaucoup plus que les sources d’énergies conventionnelles par kWh produit). Cette appellation désigne à la fois les « métaux critiques », soumis à de fortes contraintes au niveau de l’offre ou de la demande (zinc, cuivre, lithium, cobalt, nickel…) et les « terres rares », un ensemble de 17 métaux aux propriétés physico-chimiques remarquables et irremplaçables pour les nouvelles technologies (pour se donner une idée, sans terres rares un ordinateur aurait une taille comparable à un salon). Ces métaux ne sont la plupart du temps pas « rares » géologiquement, ils sont d’ailleurs remarquablement bien répartis sur la surface terrestre, mais leur concentration dans l’écorce terrestre est extrêmement faible. Pour les récupérer, les procédés utilisés sont donc extrêmement polluants et énergivores [22]. Le coût écologique est donc considérable, et pour ce qui est des terres rares la France, puis les Etats-Unis et d’autres pays

occidentaux, ont décidé de délocaliser leur production à cause des conséquences désastreuses, des mobilisations sociales associées, et des coûts avantageux.

Finalement, la quasi-totalité des métaux rares est importée du Sud Global, avec en particulier pour les terres rares 80% de la production mondiale (2020) provenant de 2 mines en Chine [23]. J’ai pu étudier le cas de la mine de Bayan Obo en Mongolie Intérieure, responsable de 45% de la production de terres rares mondiales en 2019 et d’une importante production de fer. Les impacts de cette mine et des usines de raffinages sont inimaginables. Chaque jour 15 000 tonnes de minerais sont extraites, la principale zone de déversement des résidus s’étend sur 11,5 km2 et contient environ 150 millions de tonnes de résidus, incluant des éléments-traces métalliques (métaux lourds), des produits chimiques toxiques et des matériaux radioactifs (thorium notamment). Les villages alentours sont situés à moins de 5 km de cette zone, et les quartiers résidentiels de la ville de Baotou (2 millions d’habitants) 12 km à l’est. Après les nombreuses plaintes des locaux qui virent d’abord leur production agricole diminuer, la terre devenir ensuite totalement infertile, puis leurs animaux d’élevage mourir empoisonnés (fluorose, ou « maladie des longues dents »), et enfin eux-mêmes être affectés par les maladies (fluorose, ostéoporose, diabète, cancer), une collection d’études scientifiques corrobora leurs témoignages et évalua quantitativement les intoxications liées à ces activités minières [24]. Le Fleuve Jaune apparaît aussi menacé par ces activités (11 usines de terres rares déchargeaient directement leurs eaux usées dans le fleuve en 2004) couplées à l’agriculture intensive. 155 millions de personnes s’y approvisionnent en eau potable, et 40% de la production totale de blé en Chine est irriguée par ses eaux. Cet exemple permet donc de souligner ce sur quoi reposent les « innovations technologiques » occidentales, qu’il s’agisse de smartphones, de GPS, d’armes sophistiquées ou de « technologies propres » comme les éoliennes, le photovoltaïque, les voitures électriques ; et même, ironiquement, de certains traitements pour le cancer [24].

Le plus préoccupant – ou ironique -, c’est que la transition énergétique implique une recrudescence des activités minières à l’échelle mondiale alors que c’est l’une des activités les plus nuisibles à l’environnement. Il faut tout de même noter dans le cas des terres rares que leur principale utilisation est liée à la « transition numérique » (le digital « dématérialisé » n’a jamais été aussi matériel…), et que certaines éoliennes peuvent s’en passer (pas du cuivre en revanche).

D’autres exemples existent à propos des différents « métaux critiques », comme le lithium extrait dans la mine de Bikita Minerals dans la province de Masvingo au Zimbabwe et ses multiples conséquences pour l’environnement, les communautés locales et les jeunes femmes en particulier, la corruption et les flux financiers illégaux [25].

On peut donc constater à la fois les limites de la « propreté » des technologies renouvelables et « dématérialisées », mais aussi de quelles manières les dominations Nord-Sud et villes-campagnes tentent de trouver une nouvelle légitimation « verte » pourtant trompeuse. Il s’agit d’une forme de « colonialisme vert », basée notamment sur un important « racisme environnemental » [7].

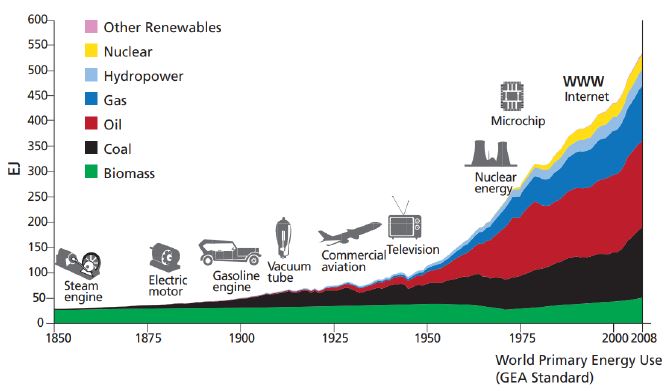

De plus, on peut aussi montrer que le terme de « transition », qui suppose un remplacement des sources d’énergie fossiles fortement émettrices de CO2 par des sources d’énergies renouvelables bas-carbone, est trompeur. L’historien J.B. Fressoz explique justement qu’en réalité il n’y a jamais eu de transition énergétique globale pendant une durée significative, mais plutôt un empilement des sources d’énergies pour une augmentation globale de la consommation (totale, et notamment fossile) [26]. En fait, lorsque le charbon a commencé à être utilisé par les anglais, ils n’ont pas pour autant arrêté d’utiliser le bois de feu ; puis lorsque le pétrole a été exploité, la consommation de charbon a poursuivi sa croissance ; de même pour les énergies renouvelables qui ne font que s’ajouter aux sources d’énergies fossiles dont la consommation continue de croître [26]. Ce problème qu’il serait tentant de renvoyer vers les pays émergents dont on parle beaucoup à cause de leur forte croissance démographique et en émissions de gaz à effet de serre (GES), comme la Chine. Mais en regardant non pas seulement le lieu où l’acte de libérer le GES réalisé (émissions carbones), et en incluant plutôt la production finale et le lieu de consommation (empreinte carbone), on se rend compte que la France dont les émissions carbones sont présentées comme décroissantes a en fait une empreinte carbone beaucoup plus stable que prévu (55% de son empreinte carbone est liée aux importations non comptées dans les émissions carbones nationales) [27]. Les émissions sont tout simplement délocalisées, et on retrouve le fonctionnement import de ressources (à bas prix) et export des pollutions (et déresponsabilisation).

Finalement, seule l’énergie qui n’est pas consommée, le minerai qui n’est pas extrait et les terrains qui ne sont pas expropriés peuvent se targuer de propreté. Seule une réduction drastique des consommations, et les changements de mode de vie associés à cette sobriété (car moins d’énergie, c’est moins de machines qui fonctionnent) pourraient ouvrir la piste d’une solution. Mais alors maintenant, quel pourrait être notre rôle ? Ingénieurs, chercheuses, étudiants, enseignantes : que voulons-nous ? et que pouvons-nous vraiment faire ? Avons-nous le choix, en fait ? Au service de qui, de quoi, et pourquoi travailler ? Comment nous situer dans ce contexte, et que tirer des recherches en sociologie, histoire et anthropologie ?

Dans le dernier article de cette série, il s’agira de dessiner les contours d’alternatives existantes et de comprendre les pistes qu’elles ouvrent pour nos pratiques scientifiques et humaines. Nous traiterons des rôles que nous pourrions y jouer en tant qu’ingénieurs, chercheuses, étudiants ou enseignantes.

Cette oeuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Références

[1] Temper L., del Bene D., Martinez-Alier J. (2015). Mapping the frontiers and front lines of global environmental justice: the EJAtlas. Journal of Political Ecology 22: 255-278. http://jpe.library.arizona.edu/volume_22/Temper.pdf ; https://ejatlas.org/

[2] Henochsberg S. (2016) Public debt and slavery: the case of Haiti (1760-1915). Master dissertation under supervision of Piketty T., Paris School of Economics. https://www.belizehistorysjc.com/uploads/3/4/7/0/3470758/haiti_public_debt_and_slavery.pdf

[3] Médard J.F., (2002) « La politique est au bout du réseau ». Questions sur la méthode Foccart ». Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, 30 | 2002. https://doi.org/10.4000/ccrh.612

[4] Benquet P. (2011) Françafrique « la raison d’Etat ». Film documentaire. Compagnie des Phares et Balises. https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7afrique_%28documentaire%29

[5] Martinez-Alier Joan (2002) The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation. Edward Elgar, Cheltenham, UK; Northhampton, MA. https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=4JIzg4PUotcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=martinez+alier+environmentalism+of+the+poor&ots=IT3yIA8tL5&sig=hrrVFHuijKNkjndkF3tT6_E8YI8#v=onepage&q=martinez%20alier%20environmentalism%20of%20the%20poor&f=false

[6] Demaria F., Kothari A., Acosta A. (2014) Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. Development 57, 362–375 (2014). https://doi.org/10.1057/dev.2015.24

[7] Ferdinand M. (2019) Une Ecologie Décoloniale – Penser l’Ecologie depuis le Monde Caribéen. Edition Seuil, collection Anthropocène.

[8] Marseille N. (2020) Reforestation project by Fondation Seguin in the Parc National La Visite, Haiti. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/reforestation-by-fondation-seguin-in-haiti

[9] Ferdinand M. (2016) Penser l’écologie depuis le monde caribéen – Enjeux politiques et philosophiques de conflits écologiques (Martinique, Guadeloupe, Haïti, Porto Rico). Thèse de doctorat en science politique, Université Paris Diderot. http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/FERDINAND_Malcom_1_va_20160930.pdf

[10] Avila S. (2018) Environmental justice and the expanding geography of wind power conflicts. Sustainability Science, Springer. https://www.researchgate.net/publication/323782598_Environmental_justice_and_the_expanding_geography_of_wind_power_conflicts/references

[11] Avila S. (2017) Contesting energy transitions: wind power and conflicts in the Isthmus of Tehuantepec. Journal of Political Ecology, Vol. 24, No. 1. https://journals.uair.arizona.edu/index.php/JPE/article/view/20979/20568

[12] Nelson, Robert H. (2003) Environmental colonialism, “saving” Africa from Africans, Independent Review, vol. 8, no 1, 2003, p. 65-86. https://www.questia.com/library/journal/1G1-106585214/environmental-colonialism-saving-africa-from-africans

[13] Becker S., Naumann M. (2017) Energy democracy: Mapping the debate on energy alternatives. Geography Compass, Vol. 11, Issue 8. https://doi-org.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/10.1111/gec3.12321

[14] Maroun C. (2018) TuNur Solar Park, Tunisia. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/tunur-solar-park-tunisia

[15] Platform London (2017) Noor solar power complex, Morocco. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/noor-solar-power-complex-ouarzazate

[16] Platform London (2017) Tarfaya Windfarm Complex, Western Sahara. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/tarfaya-windfarm-complex-western-sahara

[17] Hamouchene, H. (03/2015). Des centrales solaires géantes au Sahara : solution au changement climatique ou néocolonialisme déguisé ? Bastamag.

[18] Vieira de Souza L.E., Bosco E., Calvacante A., Ferreira L. (06/2018) Postcolonial theories meet energy studies: “Institutional orientalism” as a barrier for renewable electricity trade in the Mediterranean region, Energy Research & Social Science, Volume 40, p.91-100. https://www-sciencedirect-com.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/science/article/pii/S2214629617304486?via%3Dihub#bib0095

[19] van Niekerk, S. (10/2010). Desertec: what are the implications for Africa?Public Services International Research Unit (PSIRU). http://www.psiru.org/sites/default/files/Desertec%20Oct%202010.doc

[20] Dunlap A. (2020) L’Amassada Struggle (ZAD), Aveyron, France. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/lamassada-struggle-zad

[21] Marseille N. (2020) Industrial wind energy project by Valeco in Péret-Bel-Air and Davignac, France. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/industrial-wind-energy-project-by-valeco-in-peret-bel-air-and-davignac-puy-peret

[22] Pitron G. (2018) La guerre des métaux rares – La face cachée de la transition énergétique et numérique. Les liens qui libèrent. (http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_guerre_des_m%C3%A9taux_rares-9791020905741-1-1-0-1.html )

[23] Hache E. (2020) Les matériaux de la transition énergétique – remplacer un problème par un autre ?Webinaire Centrale Energie en mai 2020. http://centrale-energie.fr/spip/spip.php?article321

[24] Marseille N. (2020) Bayan Obo world biggest rare earths mine, Baotou, Inner Mongolia, China. Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/bayan-obo-world-biggest-rare-earths-mine-baogang-group-baotou-inner-mongolia-china

[25] Marseille N. (2020) Bikita Minerals Lithium mine in the Masvingo Province, Zimbabwe.Case published in the EJAtlas. https://ejatlas.org/conflict/bikita

[26] Fressoz J.B. (2018) Pour une histoire désorientée de l’énergie.25èmes Journées Scientifiques de l’Environnement – L’économie verte en question, Feb 2014, Créteil, France. Hal-00956441. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00956441

[27] Commissariat général au développement durable (2019) Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde. Le service de la donnée et des études statistiques (SDES). https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf