Texte : Noam Marseille

Illustrations : Charlène Lemasson

Cet article est le second d’une série de 4 articles intitulée « Quelle place pour les ingénieures, les

chercheurs et les enseignantes, entre transition et colonisation écologique ? »

Ce second article est divisé en trois parties. En partant du diagnostic technique de la situation

environnementale, nous tenterons d’explorer ses orientations politiques à la lumière des sciences

sociales pour mieux comprendre les actions mises en œuvre pour y remédier et comprendre

certaines de leurs limites.

La première partie, très courte, traite des enjeux environnementaux avec une vision technique, et

cherche à faire ressortir quelques-unes des principales problématiques pointées par des études

scientifiques majeures.

Dans la seconde partie, j’essaie de déconstruire l’image neutre et apolitique d’une science universelle

et objective qui est implicitement proposée, a fortiori aux étudiant.e.s. Je tente de mobiliser les

sciences sociales pour définir une sorte de « domaine de validité » aux pratiques scientifiques,

incluant aussi le contexte social, économique, politique, historique, culturel.

Dans la troisième partie, je tâche de décrire les conséquences de la construction politique des

discours scientifiques sur les résultats obtenus et sur les décisions prises en pratiques. Je décris

quelques travaux d’histoire qui proposent des récits plus politiques et plus critiques du « comment

on en est arrivés là ? » que le récit dominant de l’Anthropocène, basé sur les sciences et leur

apparente neutralité. Ces récits sont principalement ceux de l’Anglocène et du Plantationocène.

I/ Prise de conscience de base : enjeux environnementaux, climat, vision technique

Le point de départ de ces réflexions, pour moi, a été un diagnostic d’abord technique de la situation

d’urgence écologique généralisée.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), formé en 1988 à la

demande du G7 et dépendant des Nations Unies, émet régulièrement des rapports synthétisant les

publications et connaissances scientifiques disponibles à propos du climat. L’expertise est réalisée

par des scientifiques des sciences de la nature, de l’économie et des sciences politiques [1], et

chaque paragraphe rédigé est revu plusieurs fois par les pairs, qui adressent ensuite des

commentaires à l’auteur principal. Cet auteur est tenu de répondre à ces commentaires, de faire les

modifications appropriées, et après plusieurs allers-retours le rapport est publié. Le contenu du

« résumé à l’attention des décideurs » est finalement voté ligne par ligne dans des assemblées. Au

total, pour le rapport du GIEC sur le réchauffement planétaire de 1,5 °C publié en 2018, plus de

35000 commentaires ont été envoyés, et les scientifiques impliqués se comptent en milliers [1][2].

Ces rapports ont donc une très haute légitimité scientifique, et leurs résultats très rigoureux

représentent le consensus scientifique général sur l’état du climat. Et ce consensus pointe

directement l’urgence de la situation environnementale actuelle, causée principalement par

certaines pratiques humaines. La baisse sérieuse de rendements agricoles, la montée des eaux, les

pollutions des sols et des eaux, la perturbation des flux bio-géo-chimiques (carbone, azote,

phosphore), l’augmentation de la circulation des maladies et de l’aridité sont quelques conséquences

majeures de ces changements climatiques analysés par les derniers rapports du GIEC [3]. La

Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services

écosystémiques (IPBES), qui mène un travail comparable autour des questions de la biodiversité et

des écosystèmes, fait état de la disparition massive d’espèces avec près de 1 million d’espèces

menacées [4] et alerte sur l’effondrement actuel de la biodiversité d’origine anthropique débouchant

sur le début de la sixième extinction de masse (la précédente remonte à 65 millions d’années avec

les dinosaures) [5].

Les chiffres affluent, les études se multiplient, les conséquences affectent déjà une grande partie de

la population mondiale avec par exemple les méga-feux en Sibérie, Amazonie et Australie. Ces

derniers auraient causé la mort d’au moins 1,25 milliards d’animaux entre septembre 2019 et janvier

2020 d’après une estimation de l’écologue C. Dickman, tout en emportant la moitié de l’habitat de 32

espèces en danger critique d’extinction [6]. Mais que peuvent nous dire ces chiffres, comment les

comprendre alors même qu’ils peuvent nous sembler détachés de nous, alors qu’ils se prétendent

purement scientifiques et indépendants de toute considération politique ? Pourquoi ce sentiment

d’éloignement avec les conséquences, cette impression de fatalité dans ce qui arrive, de non

responsabilité ou à l’inverse de responsabilité uniforme de cette « espèce humaine » qui causerait

ces catastrophes ? Comment se situer, en fait, au milieu de toutes ces données plus ou moins

abstraites et comprendre les rôles que nous pourrions jouer ?

II/ 2nde prise de conscience : les scientifiques font partie du monde politique

En fait, il semblerait qu’à y regarder de plus près et avec un peu de réflexivité, la science

« universelle », parfaitement objective et détachée de toute considération politique, apportant une

connaissance « vraie » rigoureuse et donc une autorité incontestable, n’existe pas vraiment.

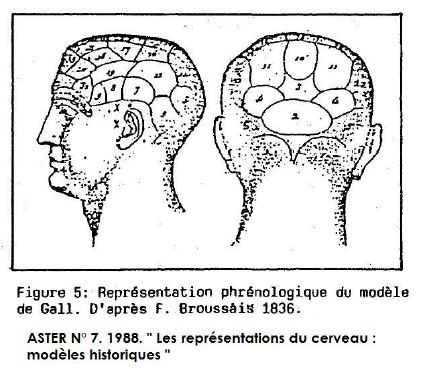

D’abord, les pratiques scientifiques sont en fait largement orientées par des choix politiques. Elles

peuvent servir à légitimer une forme de domination, comme par exemple durant la colonisation avec

le développement de la phrénologie entre 1810 et 1830 en Grande-Bretagne. Dans le contexte sociohistorique du moment, la Grande-Bretagne possédait le plus grand empire colonial du monde et

cherchait par de nombreux moyens à justifier cette domination. La phrénologie, qui s’est développée

en tant que science dans le milieu médical, expliquait alors que la forme du crâne et les « bosses »

permettaient d’évaluer les « facultés intellectuelles » des individus [7]. Ainsi, sur la base de cette

théorie, des médecins et des scientifiques « démontrèrent » que la bourgeoisie anglaise était

« naturellement » supérieure intellectuellement aux peuples colonisés. En récupérant les crânes de

nombre d’esclaves (Hindous, Caribéens, Africains…) ils attribuèrent à ces peuples une nature

inférieure et des propensions à la soumission tout en justifiant la « mission civilisatrice » coloniale [7]

[8].

Cet exemple peut sembler d’abord très lointain, mais il permet de voir clairement en regardant du

point de vue de notre époque les problèmes liés à une théorie qui n’aurait maintenant plus aucun

crédit scientifique. Plus proche de nous, temporellement et spatialement, on peut penser aux choix

de financement et donc d’orientation de la recherche ou des projets d’ingénierie. Cette fois, la ligne

politique est plutôt celle du « progrès », de l’« innovation » et du « génie » qui sont célébrés à travers

une culture de l’élitisme, de la compétitivité et de la performance. Ainsi, le choix de l’ENS Paris-Saclay

de créer un parcours Intelligence Artificielle en 2020 n’est pas anodin, de même que l’installation du

géant français du pétrole et du gaz Total à l’Ecole Polytechnique dans un bâtiment de 10 000 m², qui

abriterait 200 salariés de Total. Simultanément, une chaire « défis technologiques pour une énergie

responsable » serait créée, donnant lieu à un programme de recherche et d’enseignement par Total

pour les étudiant.e.s [9]. Plus largement, les programmes des cours et les formations de nombreuses

écoles d’ingénieurs (INSA, ENSAE, Centrale…) sont directement liés à l’orientation politique actuelle

de ces institutions, et préparent donc à une entrée majoritairement en entreprise privée avec des

objectifs clairs de profit économique [11], comme exposé par de solides recherches sociologiques

[10].

On peut aller plus loin avec l’aide de la sociologie des sciences, qui étudie notamment la manière

dont la science se fait en pratique. En effet, comment se fait-il que la phrénologie ait pu être

considérée comme une « science » à un moment donné ? Qu’est-ce qu’une connaissance

scientifique en fait, et quelle valeur a-t-elle ? [8] Je ne répondrais pas directement à ces questions,

qui sont complexes mais d’une importance considérable pour réfléchir à nos propres pratiques

scientifiques, je pense. Certains éléments de ces recherches sociologiques m’ont tout de même

spécialement touché. Les études de genres exposent entre autres la constitution genrée de la

pratique scientifique, avec par exemple la manière dont sont décrits scientifiquement le rôle des

spermatozoïdes et de l’ovule durant la fécondation. Les chercheurs, tous des hommes, réalisant ces

études et décrivant leurs observations en 1984 racontent un « conte de fée scientifique » empreint

de stéréotypes genrés sur le rôle de l’homme et de la femme [12]. L’ovule est décrit comme étant

passif, dans l’attente qu’un spermatozoïde actif franchisse héroïquement les épreuves et le

« harponne ». Ils écrivent que les hommes « produisent » des spermatozoïdes en quantité

« incroyable » et d’une manière « remarquable », tandis que les femmes « se

débarrassent seulement d’un gamète par mois ». En fait, des recherches réalisées quelques mois plus

tard démentent la soi-disant « autonomie » et l’« énergie » des spermatozoïdes en exposant les

nombreuses activités de l’ovule (qui déploie notamment des filaments pour interagir avec les

spermatozoïdes), mais les représentations genrées perdurent avec l’ovule qui s’apparente

maintenant à une araignée « capturant et attachant » ses proies [12].

D’autres travaux portent sur la nature binaire des sexes et sur l’influence des représentations du

corps sur la recherche scientifique en biologie et en médecine [13]. Des questions similaires peuvent

se poser à propos de l’obsolescence programmée et des implications sur le rôle des ingénieurs et

chercheuses, ainsi que sur le sens de leur travail lorsque celui-ci porte à limiter la durée de vie d’un

produit [15] (voir les ampoules de Phoebus en 1924, pour un exemple historique marquant [14])

Le but de ces études (et de mes arguments) n’est pas de discréditer les pratiques scientifiques en

proposant une vision complotiste ou radicalement relativiste. Au contraire, il s’agit d’essayer de

mieux comprendre ces pratiques, pour en saisir à la fois le potentiel et les limites. D’une certaine

manière, il s’agit là de définir un domaine de validité qui s’étende aussi aux individus pratiquant les

sciences et à leur contexte social, culturel, économique. On peut donc parler de « savoirs situés »1

Ainsi, on peut comprendre que les activités des scientifiques, ingénieurs, chercheuses ou

enseignants sont fortement influencées par des choix politiques, contre une vision purement

apolitique de la science « naturelle », « universelle » et « absolue ».

1La notion de savoir situé met l’accent sur le fait qu’il est impossible de détacher un « savoir » de son «

observateur » : une connaissance ne peut être que relative. La plupart des « savoirs » modernes ayant été

construits par des hommes, blancs, riches, occidentaux, il est important de considérer ce contexte quand on les interprète.

La question qui se pose alors, pour moi, est la suivante : y aurait-il donc une orientation et une

utilisation politiques des diagnostics techniques sur la situation environnementale proposés par les

scientifiques ? Quelles sont les limites des récits environnementaux construits dans le contexte des

sciences, elles-mêmes issues d’une tradition occidentale et dominées par certains individus du

Nord Global [16]? Et plus personnellement, quelle est notre place en tant qu’étudiant.e.s des

grandes écoles françaises, ou en tant que praticiens et enseignantes de la science ?

III/ 3ème prise de conscience : les problèmes historiques du récit de l’Anthropocène

En 2002 Paul Crutzen, chimiste de l’atmosphère et prix Nobel pour ses travaux sur la couche d’ozone,

publie un article scientifique dans Nature. Il y propose d’ajouter un nouvel âge aux échelles

stratigraphiques pour signaler que l’Homme, en tant qu’espèce, est devenu une force tellurique :

après l’Holocène (début il y a 11 500 ans), ce sera l’« Anthropocène ». Il s’agirait donc de la

« nouvelle période des humains », caractérisée par le fait que « l’empreinte humaine sur

l’environnement planétaire est devenue si vaste et intense qu’elle rivalise avec certaines des grandes

forces de la nature », le tout appuyé par de nombreuses données quantitatives pointant à une date

de début située durant la révolution industrielle (en 1784 avec l’invention de la machine à vapeur par

J. Watt) [5].

Mais de nombreuses critiques sont émises par des historiens et d’autres chercheuses. En effet,

cette vision des choses qui s’impose de plus en plus semble décrire l’éveil soudain des « Humains »,

qui se trouveraient tout à coup (entre 1980 et 2000) tous uniformément responsables de la situation

environnementale [5]. Il s’agit d’un « tout le monde » apolitique et sans histoire [17], qui correspond

bien à la position des institutions scientifiques dominantes qui se voudraient comme le GIEC

séparées du monde politique dans leur pratique. La responsabilité n’est pourtant pas uniformément

partagée, comme le pointent de nombreux pays du Sud Global2 dans les années 1990 en soutenant

que les réels responsables historiques du changement climatique sont les pays « développés » [1].

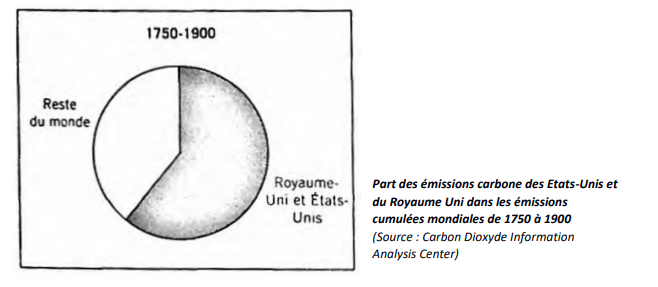

D’autres termes sont proposés, comme celui d’« Anglocène » qui insisterait cette fois sur la place historiquement prépondérante de la Grande-Bretagne et des États-Unis, de l’impérialisme colonial et

de l’exploitation des humains et du charbon par les colons anglais, notamment entre 1750 et 1900

(60 % des émissions cumulées mondiales durant cette période proviennent du Royaume-Uni et des

Etats-Unis) [5].

2J’utilise le terme de « Sud global » qui a été choisi par les Etats le constituant dans une perspective contrehégémonique par rapport à la désignation de « pays du Sud » et avant celle-ci de « tiers-monde » parfois

péjorativement employée par les « pays du Nord ».

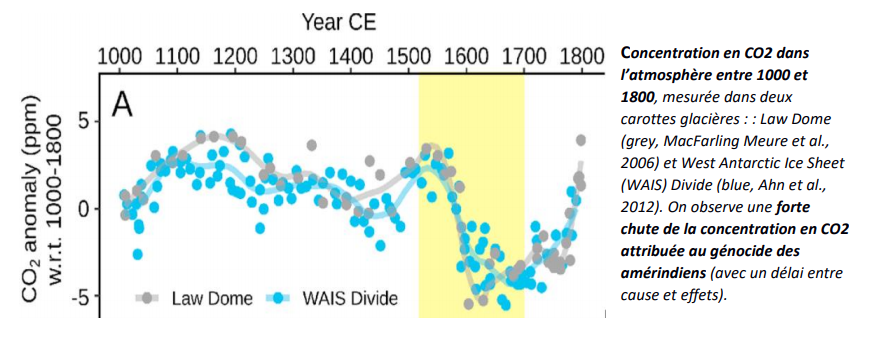

Les chercheuses Anna Tsing et Donna Haraway défendent le terme de « Plantationocène » ou « âge

des plantations », repris par le chercheur Malcom Ferdinand [17]. Matériellement et

économiquement, cela désigne la « reproduction globale d’une économie de la plantation » (au

double sens de la plantation agricole esclavagiste, et des « plants » industrielles, « usines » en

anglais) avec les mécanismes de dominations esclavagistes pour organiser la production et les

échanges écologiques inégaux (récupération des ressources d’un lieu – colonies – pour une

consommation délocalisée – métropoles européennes – sans retour des ressources aux régions

d’origine, qui s’appauvrissent en nutriments, en minerais…). Historiquement, cette vision rendrait

visibles les « fondements coloniaux et esclavagistes de la globalisation [mondialisation des échanges

sans pour autant faire monde pour M. Ferdinand] », et notamment le génocide des Amérindiens qui

a laissé des traces géologiques (55 millions des 61 millions de personnes présentes dans les

Amériques seraient mortes pendant les 10 premières années de la colonisation européenne,

réduisant ainsi la présence de carbone dans l’atmosphère, observable dans les carottes glacières en

Antarctique [18]). Politiquement, il s’agit d’une « imposition mondiale de la politique de plantation »

avec une standardisation des modes de consommation, des habits, des plantes cultivées, et de la

manière de penser le monde. Cela implique aussi les hiérarchies raciales et misogynes, les inégalités

et les diverses formes d’esclavage ou de misère ouvrière. Il s’agirait de la composition d’un monde

basé sur « l’exploitation compulsive et standardisée » des humains comme des non-humains

(effondrement de la biodiversité). Encore actuellement, même si la forme, les techniques et les

moyens de production ainsi que les produits des plantations sont aujourd’hui différents du XVIIe et

XVIIIe siècles, on peut penser aux industries extractives de métaux rares (pour nos ordinateurs,

téléphones, missiles, éoliennes…) ou aux exploitations terrestres ou marines de puits de pétrole [17].

Cette manière d’analyser ces périodes, différente du récit historique habituel, met en avant le fait

que notre situation a une histoire complexe, faite notamment de rapports de force et de

dominations multiples. La responsabilité de la situation n’est pas uniformément partagée, mais

l’exposition ainsi que les vulnérabilités aux risques climatiques non plus. Les plus pauvres

économiquement, les pays historiquement colonisés et le Sud global actuel sont les premiers

affectés, ceux qui risquent le plus, et paradoxalement ceux qui sont les moins responsables.

L’un des exemples de cela est celui du passage du cyclone Katrina en août 2005 au sud des EtatsUnis [17]. La Nouvelle-Orléans, marquée par des inégalités sociales et un racisme structurel,

comptait 67 % de « Noirs », 28 % de « Blancs » et 5 % de « Latinos » et « Asiatiques » pour un taux de

pauvreté de 28 % (12 % nationalement). Les plus pauvres habitaient des zones inondables, alors que

les plus riches vivaient en hauteur. Le système éducatif public était en « délabrement » et comptait

96% d’étudiants « Noirs » tandis que les étudiants « Blancs » étaient majoritairement scolarisés dans

des écoles privées. Les autorités, conscientes que les digues des quartiers pauvres ne suffiraient pas,

donnèrent l’ordre d’évacuer tout en sachant que c’était impossible pour ces gens (manque de

moyens de transport, de ressources, d’infrastructures). Il y eut plus de 2000 morts, 2,5 millions

d’habitations endommagées et 1 million de personnes déplacées, tandis que le président George W.

Bush choisissait de poursuivre paisiblement ses vacances. Un stade de football américain fut utilisé

pour abriter des familles, mais les provisions apportées par les autorités étaient prévues pour 15 000

personnes et pour 3 jours (contre en réalité 30 000 personnes pendant 5 jours). L’électricité et

l’aération s’arrêtèrent, les sanitaires furent saturés avec une température de 27°C à l’intérieur. En

quelques jours, il y eu 3 morts, plusieurs signalements de viols et les national guards mirent du

barbelé autour du stade pour se protéger de ces réfugiés en les parquant à l’intérieur. Le cyclone

passé, une « redistribution discriminante » eut lieu : les services publics furent libéralisés (écoles),

poursuivant « l’expulsion des plus pauvres » [17].

On peut donc saisir par cet exemple à la fois les inégalités d’exposition et de vulnérabilités (comme

en Floride [17bis]), mais aussi les réactions des autorités qui peuvent sembler en déphasage avec la

situation concrète (ordre d’évacuer sans en donner les moyens, stade de football non dimensionné

aux besoins pourtant connus, mise en place de barbelés et enfermement des réfugiés). On peut lire

ces événements à la lumière des « récits » historiques exposés plus hauts et donc réaliser

l’importance capitale de la manière dont un problème est posé pour le résoudre (comme en

physique, d’ailleurs). Mais alors, avec un diagnostic tel que celui de l’Anthropocène, qui occulte les

dominations politiques, la construction historique, les responsabilités pour proposer un diagnostic

essentiellement technique de la situation environnementale, quelles vont être les solutions

proposées et les réactions ?

Je peux à ce stade commencer à mettre des mots sur la sensation de gêne que je ressentais à la

lecture de projets de développement durable, aux idées et aux « solutions » de la croissance verte ou

aux Objectifs de Développement Durables (ODD) des Nations Unies, censés nous apporter les

solutions aux « crises » environnementale et sociale. En fait, comme mis en avant par de nombreux

mouvements sociaux notamment dans les pays du Sud Global et mis en valeur par de tout aussi

nombreux travaux de recherche, ces pistes occultent elles aussi l’histoire et restent focalisées sur les

intérêts politiques occidentaux [5] [17] [19]. La position adoptée est celle de la confortable « bienpensance » et de la « sympathie-sans-lien » [17]. Un peu comme la position agréable du philanthrope

qui semble donner charitablement aux moins favorisés tout en redorant en même temps son image

(conversion de capital économique en capital culturel). Les origines socio-économiques des

problèmes ne semblent pas remises en question, l’histoire paraît oubliée, et les solutions

proposées vont donc avoir tendance à servir certains intérêts (certaines classes dominantes du

Nord Global essentiellement, car émettrices de ces propositions) au détriment des autres [17].

Dans le prochain article, nous traiterons plus en profondeur de ce que l’on appelle le

néocolonialisme vert à l’aide d’exemples très concrets. Dans le dernier article, il s’agira de dessiner

les contours d’alternatives existantes et de comprendre les pistes qu’elles ouvrent pour nos

pratiques scientifiques et humaines.

Cette œuvre (texte et illustration) est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Références

[1] Lauret, P. (2014) Entretien avec Hélène Guillemot : GIEC vs climatosceptiques. Cairn.info, Vacarme 51, pp 31-33. https://doi.org/10.3917/vaca.051.0031

[2] Ganier A., Rivière S., Boudault A., Gomis M., Masson-Delmotte V. (2018) Élaboration type d’un rapport du Giec. Les défis du CEA N° 231. http://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Elaboration-rapport-giec.pdf

[3] IPCC (2018). Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf

[4] IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. https://ipbes.net/global-assessment

[5] Bonneuil C., Fressoz J.B. (2016) L’Événement Anthropocène – La Terre, l’histoire et nous. Nouvelle édition révisée et augmentée, édition du Seuil.

[6] Dickman C. (2020) More than one billion animals killed in Australian bushfires. The University of Sidney, News. https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2020/01/08/australian-bushfires-more-than-one-billion-animals-impacted.html

[7] Davie N. (2015) Tempêtes sur les crânes – La phrénologie à l’ère victorienne. Publié dans laviedesidees.fr. https://core.ac.uk/download/pdf/52298780.pdf

[8] Fages V. (2018-2019) UE d’introduction à la sociologie des sciences. ENS Paris-Saclay.

[9] Chaix V. (2020) À Polytechnique, la greffe avec Total ne prend pas. Reporterre. https://reporterre.net/A-Polytechnique-la-greffe-avec-Total-ne-prend-pas

[10] Bourdieu P. (1989) La Noblesse d’Etat – Grandes écoles et esprit de corps. Collection Le sens commun. http://www.leseditionsdeminuit.fr/livre-La_Noblesse_d%E2%80%99%C3%89tat-1961-1-1-0-1.html

[11] Réunion entre les membres d’associations écologiques de différentes grandes écoles le 24 Juin 2020.

[12] Martin E. (1991) The Egg and the Sperm: How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles. Johns Hopkins University, Department of Anthropology, Journal of women in Culture and Society, Vol. 16, No. 3, pp. 485-501. http://web.stanford.edu/~eckert/PDF/Martin1991.pdf

[13] Gardey D. (2006) Les sciences et la construction des identités sexuées – Une revue critique. Annales, Histoire, Sciences Sociales, No 3, pp.649-673. https://www.cairn.info/revue-annales-2006-3-page-649.htm?contenu=article

[14] Hidvégi M. (2007) The incandescent lamp cartel and economic nationalism. Genève : The EBHA. http://www.ebha.org/ebha2007/pdf/Hidvegi.pdf

[15] Slade G. (2006) Made to Break: Technology and Obsolescence in America. London: Harvard University Press.

https://books.google.fr/books?hl=en&lr=&id=9GdxQSLeFmYC&oi=fnd&pg=PP6&dq=G.+2006+Made+to+Break+:+Technology+and+Obsolescence+in+America,+Cambridge+:+Harvard+University+Press&ots=qsqAZhUtpU&sig=I7GRXqPNJ8yKKDOB1KnyZPbt7Aw#v=onepage&q&f=false

[16] René Audet, Le Sud global et les nouvelles figures de l’équité à l’OMC, Centre de recherche en éthique de l’Université de Montréal, 2011. https://core.ac.uk/download/pdf/55647866.pdf

[17] Ferdinand M. (2019) Une Ecologie Décoloniale – Penser l’Ecologie depuis le Monde Caribéen. Edition Seuil, collection Anthropocène.

[17bis] Raim L. (2020) En Floride, les riches n’auront pas les pieds dans l’eau. Le Monde diplomatique. https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/RAIM/61762

[18] Koch A., Brierley C., Maslin M.M., Lewis S.L. (2019) Earth system impacts of the European arrival and Great Dying in the Americas after 1492. Quaternary Science Review, Vol. 207, pp. 13-36. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.12.004

[19] Demaria F., Kothari A., Acosta A. (2014) Buen Vivir, Degrowth and Ecological Swaraj: Alternatives to sustainable development and the Green Economy. Development 57, 362–375 (2014). https://doi.org/10.1057/dev.2015.24